| Édition du vendredi 6 mai 2022 |

Mobilité durable

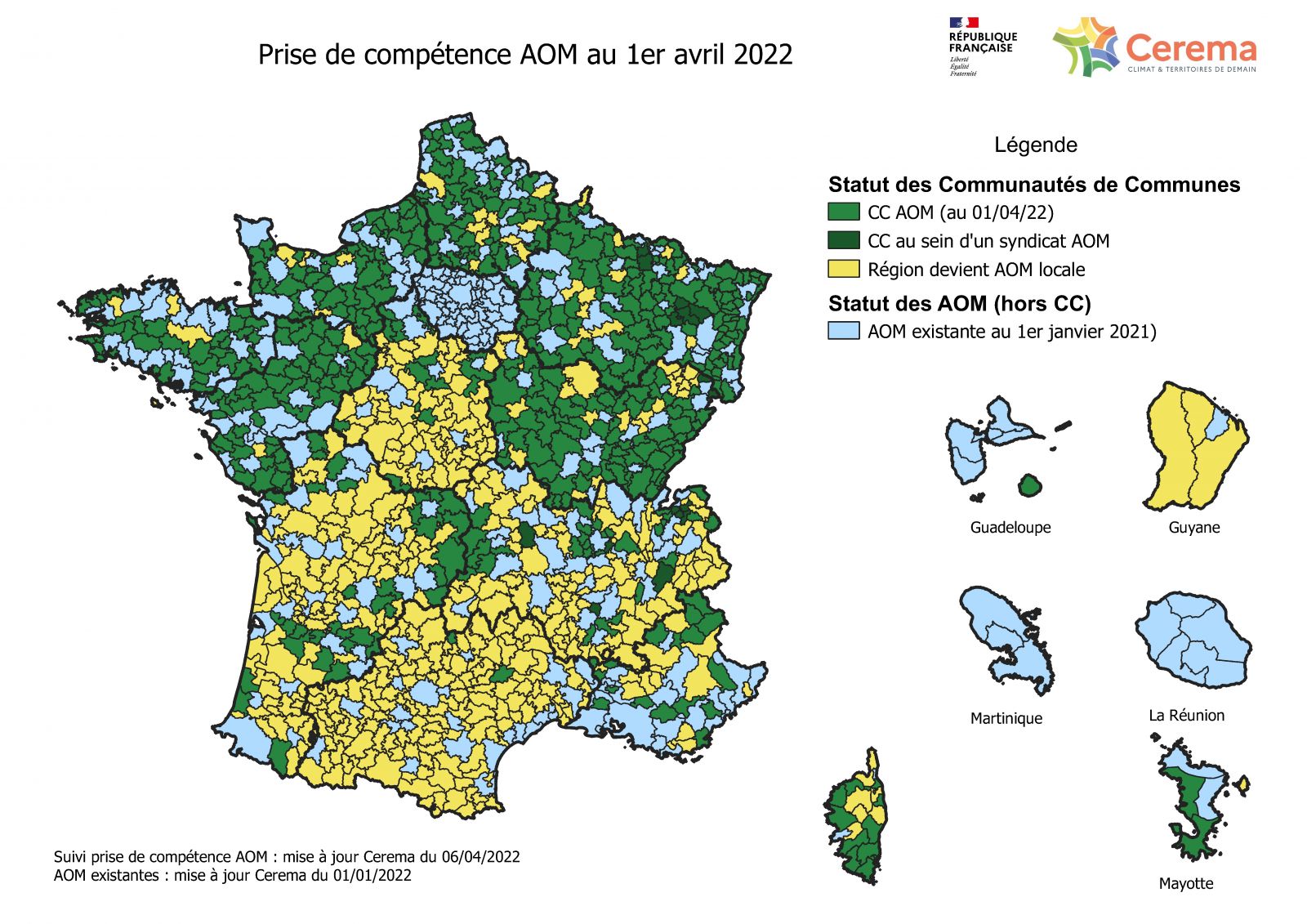

Un peu plus de la moitié des communautés de communes a choisi de prendre la compétence mobilité

|

Le Cerema vient de publier un bilan complet de la prise de compétence d'organisation des mobilités par les communautés de communes. Avec des résultats étonnamment contrastés d'une région à l'autre.Â

Dix mois après la date limite donnée aux communes membres d’une communauté de communes pour se prononcer sur le transfert de compétence mobilité, le Cerema dispose à présent de l’ensemble des données pour les 965 communautés de communes du pays. Résultat : 53 % des communautés de communes sont désormais autorités organisatrices de la mobilité (AOM), et 47 % n’ont pas fait ce choix, laissant la région devenir AOM par substitution.

Rappel des règles

Rappelons que c’est la loi d’orientation des mobilités (LOM) qui avait prévu de donner aux communautés de communes le choix de devenir AOM locales, ou non, selon un mécanisme en deux étapes, dont le calendrier avait été allongé à cause de l’épidémie de covid-19. Les communautés de communes avaient jusqu’au 31 mars 2021 pour délibérer sur le fait de se saisir ou non de la compétence mobilité. En cas de choix négatif, la région devenait de facto AOM à leur place. Deuxième étape : les communes membres de la communauté de communes devaient délibérer à la majorité qualifiée sur ce choix. En cas de refus, là encore la région devenait AOM de substitution. En cas d’accord, à compter du 1er juillet 2021, les communautés de communes sont devenues AOM locales, avec plusieurs possibilités toujours ouvertes : transférer leur compétence mobilité à une échelle supra-communautaire (un syndicat mixte par exemple) ; ou demander à la région le transfert de l’intégralité des services qu’elle organise situés à l’intérieur du ressort territorial de la communauté de communes. Ces deux choix, rappelle le Cerema, sont « sans délai ni obligation ».

Une France coupée en deux

Presque un an plus tard, il apparaît que le choix des communautés de communes se partage presque à égalité entre la prise de compétence et le refus de la prise de compétence, la situation était, souvent, assez homogène dans chaque région : il se dessine clairement une carte de la France du nord-ouest et du nord-est où la compétence a été très majoritairement prise par les communautés de communes, et une France du centre et du sud où les communautés ont préféré laisser la compétence à la région.

Dans les Pays-de-la-Loire, la Bretagne, la Normandie, le Grand Est et les Hauts-de-France, le nombre de communautés de communes qui ont choisi de prendre la compétence AOM approche ou dépasse les 80 %. A contrario, en Paca, ce taux dépasse à peine les 50 %. En Auvergne Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, il est d’environ 25 %, voire en-dessous en Centre-Val-de-Loire. Les communautés de communes d’Occitanie, quant à elles, ont presque intégralement fait le choix de laisser la région prendre la compétence – seules trois d’entre elles ont pris la compétence.

Outre-mer, la situation est également très contrastée d’une collectivité à l’autre – entre celles où les AOM existaient déjà sur l’ensemble du territoire ou presque (Guadeloupe, Martinique, La Réunion), celles où les communautés de communes ont majoritairement choisi de prendre la compétence (Mayotte) et celles où à l’inverse la région est devenue AOM (Guyane).

Une politique « dissuasive » de certaines régions

Ces données définitives confirment trait pour trait le point d’étape qui avait déjà été effectué par le Cerema fin avril 2021 (lire Maire info du 27 avril 2021). Lors de ce point d’étape, il apparaissait déjà que presque 100 % des communautés de communes des Pays-de-la-Loire avaient déjà choisi de prendre la compétence, tandis que 2 % seulement de celles d’Occitanie avaient fait ce choix.

Comment expliquer ces différences ? Le premier argument qui vient à l’esprit est que certaines régions, en particulier dans l’ouest du pays (Pays-de-la-Loire et Normandie) ont une culture ancienne et marquée de l’intercommunalité, de la coopération et de la mutualisation entre les communes. Ce n’est pas un hasard si ces régions sont également celles qui ont créé le plus de communes nouvelles entre 2015 et 2018.

Mais ce n’est probablement pas la seule raison. Déjà en avril dernier, l’AdCF avait déploré que certaines régions aient pratiqué « une politique dissuasive » vis-à-vis des communautés de communes. Certaines d’entre elles avaient signalé à l’association « le souhait appuyé de (leur) région de ne pas partager la compétence », ou le cas d’une région « qui s’est beaucoup employée pour rester AOM locale ». L’AMF, avertie de cette situation l’an dernier, s’était d’ailleurs adressée alors à tous les présidents d’intercommunalités, par courrier, pour rappeler les règles et les objectifs de la LOM en la matière.

Cela n’a pas inversé la tendance, dans les régions où le transfert a été très minoritaire, et le restera désormais, les données étant définitives. Rappelons que dans le cadre de sa contribution à l’élection présidentielle, la Commission « Transports, mobilités, voirie » de l’AMF avait proposé de rouvrir, au profit des communautés de communes, la possibilité d’engager un nouveau travail sur la prise de compétence mobilité pendant un temps déterminé, suffisamment long pour fixer finement le contenu des services concernés. L’idée était de permettre aux territoires de se rendre compétents lorsqu’ils le souhaitent, à leur rythme et selon leurs besoins.

|

Ecole

Un guide rappelle le rôle du maire vis-à -vis des établissements privés hors contrat

|

Le ministère de l'Éducation nationale diffuse, dans son dernier bulletin officiel, un guide pratique consacré aux établissements scolaires privés hors contrat, tenant compte des dernières évolutions du droit.

Ce guide, rendu public avant-hier, intègre les modifications apportées par la loi confortant le respect des principes de la République, et donne de précieux éléments aux maires sur leurs droits et devoirs en la matière.

Le maire, partie prenante

Le guide aborde successivement la question de la déclaration d’ouverture d’un établissement, des possibilités d’opposition à cette ouverture, des conditions à remplir pour y exercer, et enfin du contrôle des établissements.

Il est rappelé en préambule que ces établissements constituent « une modalité d’exercice de l’obligation d’instruction », et entrent dans le champ du respect de l’ordre public.

Trois lois récentes (loi Gatel du 13 avril 2018, loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 et loi confortant le respect des principes de la République du 24 août 2021) ont modifié leur régime juridique, dans le sens d’un renforcement des contrôles.

Il est rappelé que le maire est partie prenante dès la déclaration d’ouverture d’un établissement, dont il doit être co-destinataire (avec le recteur d’académie, le préfet et le procureur de la République). En effet, est-il rappelé dans le guide, « si l’autorité académique se prononce sur la dimension pédagogique, les questions d’ordre public ou encore de sécurité des locaux concernent également d’autres autorités administratives », dont le maire.

Le guide rappelle toutes les pièces qui doivent constituer le dossier, incluant « les modalités de financement de l’établissement », le plan des locaux et la demande au titre des ERP.

L’établissement est autorisé à ouvrir trois mois après le dépôt du dossier, à défaut d’opposition de l’une des autorités compétentes, dont le maire. Le guide rappelle les motifs d’opposition prévus par la loi (intérêt de l’ordre public et protection de l’enfance et de la jeunesse, personnes responsables qui ne remplissent pas un certain nombre de conditions, projet qui fait ressortir que l’établissement n’a pas le caractère d’un établissement scolaire). De nombreux exemples sont donnés de motifs précis : défaut de conditions de sécurité applicables aux ERP, environnement insalubre, doutes sur la moralité de la personne responsable… Seul le préfet, est-il rappelé, est compétent pour juger qu’une ouverture est susceptible « de comporter un risque d’ingérence étrangère ou qu’elle comporte un risque pour les intérêts fondamentaux de la nation ».

Si un maire s’oppose à l’ouverture d’un établissement, il doit en informer les autres autorités parties prenantes. Il est conseillé de le faire le plus en amont possible dans une démarche de « concertation ».

Lorsqu’un établissement est ouvert, seul le préfet peut prononcer, par arrêté, sa fermeture temporaire ou définitive, après avis ou sur proposition de l'autorité académique selon les faits invoqués. Dans ce cas, l’autorité académique met en demeure les parents de rescolariser les enfants dans un autre établissement sous quinze jours, sous peine de sanctions pénales, étant entendu que « l’instruction en famille ne constitue pas une modalité de rescolarisation ».

Contrôles

Les contrôles réguliers concernant ces établissements sont, le plus souvent, le fait de l’autorité académique et/ou du préfet. Mais il existe au moins un cas dans lequel le maire intervient directement : c’est celui du risque de trouble à l’ordre public. « Seuls le maire et le préfet sont compétents pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de leurs pouvoirs de police administrative générale lorsqu’un contrôle fait apparaître que le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ou encore le respect de la dignité de la personne humaine l’exigent. »

Le maire peut également faire inspecter l’établissement au titre de ses compétences générales en matière de prévention sanitaire et sociale, sur des sujets tels que la sécurité incendie, la salubrité, l’hygiène, etc.

Le maire est également compétent pour contrôler l’obligation d’instruction. Un « état des mutations » doit être fourni chaque mois « au maire de la commune de résidence de chaque élève ».

Sur chacun de ces sujets, ce guide utile donne des informations précises sur « qui fait quoi », et liste l’ensemble des textes législatifs et réglementaires qui régissent le droit en la matière, ainsi que les références des jugements lorsqu’une règle est issue de la jurisprudence.

|

Environnement

Les pesticides contaminent bien l'environnement, selon un rapport

|

La contamination de l'environnement par les pesticides est bien réelle, tout comme leur impact négatif sur la biodiversité et les écosystèmes, selon un rapport rendu jeudi par l'Inrae et l'Ifremer, deux instituts de recherche publics spécialistes de l'agriculture et de la mer.

« Notre objectif avec une expertise de ce type, c’est de rendre visible, intelligible, pour les décideurs publics, l’ensemble des connaissances pour éclairer les décisions et améliorer la réglementation », a expliqué lors d’une conférence de presse Thierry Caquet, directeur scientifique Environnement de l’Inrae.

Réalisée à la demande de trois ministères (Transition écologique, Agriculture, Recherche), cette méta-analyse a mobilisé pendant deux ans une quarantaine d’experts qui ont passé en revue quelque 4 000 études scientifiques déjà publiées, dans un contexte français ou comparable, pour faire une synthèse des connaissances sur l’impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les écosystèmes.

Elle intervient dans un contexte de réflexion sur l’usage des pesticides. Depuis le Grenelle de l’environnement fin 2007, qui avait fixé un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides de synthèse en dix ans, les plans successifs ont échoué. Au niveau de l’UE, une proposition est à l’étude pour réduire de moitié l’usage de pesticides à échéance 2030.

Les derniers rapports de ce type dataient de 2005 et 2008. Aujourd’hui « l’image est beaucoup plus précise de cette contamination, du fait notamment de la densification des réseaux de surveillance, mais aussi de l’amélioration des techniques d’échantillonnage ou d’analyse », explique Wilfried Sanchez, directeur scientifique adjoint de l’Ifremer.

Le constat : une contamination qui touche tous les milieux, concerne non seulement une variété de substances actives mais aussi les produits de transformation, les adjuvants et les co-formulants, même si ces derniers sont moins recherchés.

La concentration est retrouvée principalement au niveau des zones agricoles, là où sont utilisés les produits, et se diffuse « le long du continuum terre-mer pour atteindre les océans, avec une diminution des concentrations par un effet de dilution », décrit Wilfried Sanchez. La contamination peut perdurer, même si elle diminue dans le temps, comme le montre la présence parfois persistante de produits aujourd’hui interdits (par exemple DDT, lindane, diuron).

Et s’il existe différents facteurs affectant la biodiversité (dérèglement climatique, exploitation des ressources, modification et destruction des habitats naturels), « les études disponibles publiées ces 20 dernières années permettent d’affirmer de manière robuste que les produits phytopharmaceutiques sont une des causes majeures du déclin de certaines populations », souligne Stéphane Pesce, de l’Inrae.

Services rendus

Parmi les espèces affectées, on retrouve par exemple des invertébrés terrestres, dont des insectes pollinisateurs comme les abeilles ou des coléoptères prédateurs de certains ravageurs, ainsi que des oiseaux. Certains des produits de synthèse « contribuent fortement au risque » d’extinction qui pèse sur 9 à 15 % des espèces recensées en Europe, a-t-il insisté. Chauve-souris et amphibiens sont également affectés.

L’étude met aussi en valeur les effets sublétaux -- qui perturbent le fonctionnement des organismes sans entraîner une mort rapide --, objets de recherche récentes : pertes d’orientation, déficiences immunitaires, mais aussi modifications comportementales. Les effets indirects sont aussi « de mieux en mieux caractérisés », note Stéphane Pesce.

L’originalité du rapport tient aussi dans la prise en compte de la contribution des différentes espèces « au bon fonctionnement des écosystèmes »: par exemple la pollinisation ou la lutte contre les ravageurs, deux «services négativement impactés» par les pesticides.

Les experts ont pu identifier des « leviers » pour réduire l’impact des pesticides, outre la réduction de leur utilisation qui fait l’objet d’autres travaux, a indiqué Laure Mamy, directrice de recherche à l’Inrae. Tenir compte des conditions météorologiques (ne pas traiter en cas de vent fort ou de pluie), agir au niveau du sol comme avec la présence d’une couverture pour éviter la diffusion ou à l’échelle du paysage en aménageant des zones tampons, sèches ou humides, sont des pistes avancées.

Le biocontrôle, via des mécanismes naturels (coccinelles, bactéries, médiateurs chimiques, substances naturelles), est mis en avant, « alternatives prometteuses » mais sur lesquelles il manque encore beaucoup de connaissances, a noté Laure Mamy.

Malgré l’existence de ces milliers d’études, le rapport montre des lacunes « encore importantes » dans les connaissances et appelle à d’autres recherches prenant en compte ensemble tous les impacts.

|

Transition énergétique

Transition énergétique : les collectivités devraient davantage s'emparer du financement participatif, selon l'AFL

|

Une étude de l'AFL et de l'Inet met en avant l'intérêt pour les collectivités de recourir au crowdfunding. Bien que la législation ait récemment évolué, ce dispositif en pleine essor reste encore peu exploité par les élus locaux pour financer leurs projets.

Dans une étude parue hier et consacrée à la mobilisation du financement privé et citoyen dans la transition énergétique, l’Agence France local (AFL) et l’Institut national des études territoriales (Inet) insistent notamment sur « l’intérêt » pour les collectivités de recourir aux financements participatifs – plus communément nommés crowdfunding - alors qu’il reste « encore mal connu [de celles-ci], ou sous l’angle réducteur du don ». Ce dispositif représente pourtant « l’opportunité d’associer différemment les habitants aux projets de leur territoire », selon eux.

Un travail qui fait également office de guide pour les élus locaux puisque ses auteures ont souhaité fournir « des outils directement utilisables par les décideurs territoriaux » en sélectionnant les types de projets les plus compatibles et en détaillant le déroulement du processus de financement notamment.

Un mode de financement « original »

Un sujet d’autant plus d’actualité que « la France ne pourra pas tenir ses engagements environnementaux sans investissement de la part des collectivités territoriales », explique Pia Imbs, présidente du conseil d’administration de l’AFL-Société Territoriale, dans le communiqué de presse accompagnant l’étude, celle-ci estimant que « c’est pour cette raison que tous les leviers financiers à disposition doivent être considérés ».

Alors que les projets d’implantation d’énergies renouvelables restent « techniquement complexes, financièrement risqués et longs à mettre en œuvre », la mobilisation du financement privé et de l’économie mixte constituerait ainsi « un levier particulièrement intéressant pour les collectivités », selon les auteures de l’étude.

Ces dernières jugent que le recours au financement participatif est même une « opportunité », du fait de plusieurs caractères originaux de mode financement puisqu’il constitue « un complément intéressant aux circuits bancaires traditionnels en ce qu’il permet le financement d’investissements moins mis en valeur mais essentiels ». Le fait qu’« une part importante des porteurs est constituée de particuliers ou des acteurs de l’Économie sociale et solidaire » et qu’il permette « une souplesse certaines par les différentes formes qu’il peut prendre : le don, largement majoritaire, mais aussi le prêt ou l’investissement » sont également mis en avant.

Un secteur en plein essor… peu exploité par les collectivités

De plus, ce dispositif est favorisé par une nouvelle législation « favorable » mise en place en 2021. Les possibilités du recours à ce mode de financement ont ainsi été « élargies », tout comme « la gamme de prêteurs potentiels ». Sans compter que « les collectivités volontaires peuvent par ailleurs avoir recours, à titre expérimental, au financement participatif obligataire », rappellent l’AFL et l’Inet. Cette évolution constitue donc une « opportunité » pour les collectivités « à condition qu’elles s’en emparent ».

En parallèle, ces derniers soulignent l’« engouement croissant pour le financement de projets environnementaux » avec 18 % des Français qui ont déjà investi dans les énergies renouvelables, mais… seulement 3 % par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif. « On constate toutefois que 102,4 millions d’euros ont été collectés par voie participative en matière d’énergies renouvelables », précise l’étude. Et si le financement participatif en direction des énergies renouvelables a été multiplié par presque dix entre 2016 et 2020, il est à noter que la part du solaire est « prépondérante » dans le financement des projets.

De manière globale, le crowdfunfing est, en outre, un secteur économique « en essor continu », avec une croissance des montants collectés en France de 84 % entre 2020 et 2021 à hauteur de 1,88 milliard d’euros (et + 370 % entre 2018 et 2021). En 2015, la collecte plafonnait encore sous les 170 millions d’euros.

Il reste cependant « peu exploité » par les collectivités territoriales, celles-ci n’ayant financé que « 0,1 % des projets » par ce biais en 2021, soit quelque 120 projets en tout (le don en représente la quasi-totalité (98 %) des projets financés).

L’étude rappelle pourtant que les plateformes de crowdfunding font l’objet d’un encadrement strict. BPIFrance a d’ailleurs agréé 31 de ces plateformes, dont les plus connues sont Ulule et Kisskissbankbank.

Presque tous les services publics concernés

Bien que le financement participatif puisse concerner « tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public », les auteures de l’étude soulignent que « tous les projets ne sont pas éligibles au financement participatif sous forme de prêts ou de prise de participation, et certains s’y prêtent plus que d’autres ».

Celles-ci définissent plusieurs critères pour réussir une collecte et sélectionner le bon projet : celui qui est « consensuel » et mobilisateur, dont la réalisation est « certaine » et « prête à être lancée », qui aura un « impact local » et avec une « imputation budgétaire en investissement » (le financement d’une opération relevant du budget de fonctionnement étant interdit).

La commune de Glanges (Haute-Vienne), 513 habitants, a par exemple fait appel au financement participatif pour la création d’un centre de santé et la rénovation thermique d’un logement social dans son ancienne poste, via la plateforme Villyz. Elle vient ainsi de collecter 65 000 euros auprès de 114 prêteurs (avec un taux d'intérêt de 1,2 % par an) en une centaine de jours.

Plafond de 5 millions d’euros à partir de novembre

Si les projets soumis au financement participatif peuvent être financés totalement ou partiellement par ce biais, les collectes sont actuellement plafonnées à 1 million d’euros par projet pour les plateformes ayant un statut d’Intermédiaire en financement participatif (IFP) et de 8 millions d’euros par projet pour celles détenant le statut de Conseiller en investissements participatifs (CIP).

Cependant, « du fait de l’évolution de la réglementation européenne, ces deux statuts seront remplacés par celui d’ECSP pour les prêts rémunérés et des obligations » et « le montant maximal de collecte sera fixé à une limite de 5 millions d’euros par émetteur, et non plus par projet à partir de novembre 2022 », précise l’étude.

Dans le cas d’un emprunt sous forme de financement participatif auprès des habitants, celui-ci « est généralement un prêt de moyen terme, c’est-à-dire compris entre 2 et 7 ans », une durée qui « oblige la collectivité à devoir rembourser le capital emprunté sur une durée plus réduite qu’un emprunt bancaire classique de long terme ».

Les auteures de l’étude mettent en garde contre certains écueils, tels qu’un montant de collecte bien trop élevé par rapport au potentiel local, une implication des porteurs de projets et une communication insuffisantes, ou encore un lancement de collecte durant l’été ainsi que la non-prise en compte d’autres projets de financement participatif déjà lancés dans la même aire géographique.

Télécharger l’étude.

|

Fonction publique territoriale

Les agents « itinérants » confrontés à la hausse des prix du carburant

|

La sénatrice de la Dordogne Marie-Claude Varaillas a interpellé, fin mars, le gouvernement sur la question des indemnités kilométriques des agents utilisant leur véhicule personnel, dans un contexte de forte hausse des prix du carburant.Â

Un certain nombre d’agents des collectivités utilisent leur voiture personnelle pour des déplacements professionnels. Il peut s’agir d’agents travaillant dans plusieurs collectivités et contraints de se déplacer de l’une à l’autre, ou encore, souligne la sénatrice Marie-Claude Varaillas, d’agents travaillant « dans des emplois précaires, contractuels ou à temps partiel, majoritairement des femmes, dans les secteurs de l’animation, de la petite enfance, des auxiliaires de vie ». Certains de ces agents, explique la sénatrice dans la question qu’elle a adressée le 31 mars à la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, ne sont toutefois « pas ciblés par le relèvement du barème de l’indemnité kilométrique ».

Le 15 mars dernier en effet, le gouvernement a publié un arrêté revalorisant de 10 % le taux des indemnités kilométriques pour les personnels de l’État, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Cette mesure s’applique de droit aux agents des collectivités territoriales, comme le précise un décret de 2001.

Deux écueils

Rappelant que le Premier ministre a encouragé, en mars, « les employeurs à augmenter les montants des indemnités forfaitaires » de 10 % également, la sénatrice pointe deux écueils : d’une part, la hausse des indemnités forfaitaires peut conduire des ménages à devenir imposables « alors qu’ils ne l’étaient pas » ; d’autre part, « le financement de cette hausse par les collectivités » pose des difficultés et « devrait être compensé par l'État ». La sénatrice a donc demandé au gouvernement « quels moyens et mesures d'accompagnement (il) entend mettre en œuvre pour permettre aux agents de remplir leur mission de service public dans des territoires où l'utilisation des véhicules personnels dans le cadre de l'exercice professionnel est inévitable ».

Pas de mesures d’accompagnement des collectivités

Dans une réponse relativement rapide, mais ne contenant pas de véritable réponse aux questions de la sénatrice, publiée hier, le ministère commence par rappeler les conditions dans lesquelles l’autorité territoriale « peut autoriser les agents à utiliser leur véhicule quand l’intérêt du service le justifie ». Dans ce cas, l’agent « est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques ».

Par ailleurs, le ministère d’Amélie de Montchalin rappelle que les collectivités territoriales peuvent délibérer pour instaurer une indemnité appelée Ifafi (indemnité forfaitaire annuelle pour fonctions itinérantes). Pour mémoire, cette indemnité a été créée par le décret du 19 juillet 2001 qui dispose que « les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget sont déterminées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ».

En décembre 2020, rappelle le ministère, le montant plafond de cette indemnité a été fortement relevé, passant de 210 à 615 euros. Mais il ne s’agit que d’un plafond et les collectivités, au titre de la libre administration, n’ont d’obligation ni d’instaurer l’indemnité ni de l’allouer au taux maximum.

Le ministère rappelle enfin le chèque de 100 euros net versé à tous les salariés et agents touchant moins de 2 000 euros net par mois, pour les aider à faire face à la hausse des prix de l’énergie.

Il revient donc aux seules collectivités de décider si elles choisissent d’instaurer ou d’augmenter l’Ifafi. Et la non-réponse à la question précise de la sénatrice sur les « moyens et mesures d’accompagnement » montre que le gouvernement n’en prévoit aucun.

|

Journal Officiel du vendredi 6 mai 2022

Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

|